はじめに

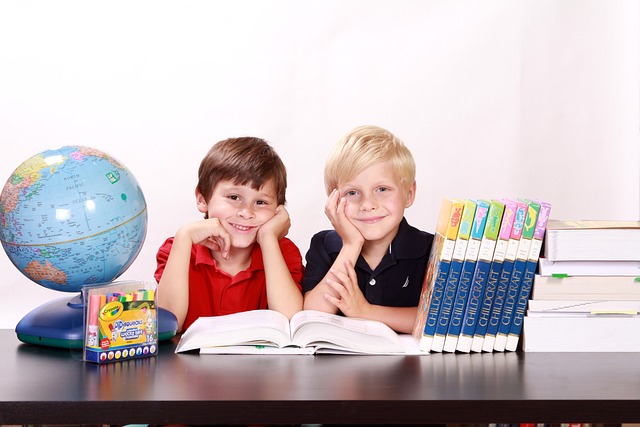

発達障害のある子供たちへの適切な教育的支援は、彼らの健全な成長と社会参加を促すために極めて重要です。この課題に真摯に取り組んでいる特別支援教育総合センターは、発達障害児の就学相談や教育相談、支援方法の研究など、多角的な活動を展開しています。本記事では、特別支援教育総合センターの役割と活動、発達障害児への支援の在り方について詳しく解説していきます。

特別支援教育総合センターの役割

特別支援教育総合センターは、発達障害のある子供たちの教育的ニーズに応えるための中核的な機関です。ここでは、子供一人ひとりの障害の状態や発達段階に応じた適切な就学先や支援方法が検討されます。

就学相談

就学相談は、特別支援教育総合センターの最も重要な役割の一つです。保護者とともに、子供の得意分野や苦手分野、コミュニケーションの特徴などを丁寧に観察し、最適な就学先を判断します。申し込みから相談、発達検査、判断までの過程は丁寧に行われ、保護者の希望も尊重されます。

中度知的障害児の就学相談の事例では、就学説明会への参加、申込み、相談当日の観察、発達検査を経て、最終的に支援学級が適切だと判断されました。このように、子供一人ひとりの実態に応じた適切な就学先が提案されるのが特色です。

教育相談

就学後も、特別支援教育総合センターでは教育相談を行っています。学校生活に起こる様々な課題について、専門家からのアドバイスを受けることができます。例えば、学習面や対人関係、問題行動への対応など、具体的な支援方法が助言されます。

また、自閉症やADHD、LD、アスペルガー症候群など、障害の種類に応じた適切な支援についても相談することができます。保護者と専門家が連携し、子供の成長に合わせた継続的な支援が行われます。

保護者支援

特別支援教育総合センターでは、保護者への支援にも力を入れています。就学説明会や保護者教室の開催を通じて、子育てのヒントや発達障害への理解を深めることができます。また、発達障害のある子供を持つ家族向けの情報が、ウェブサイトなどで提供されています。

保護者が子供の障害を正しく理解し、適切な対応ができるよう、様々な機会が設けられているのが特徴です。専門家による丁寧なサポートが受けられるため、保護者は安心して子育てに取り組めます。

発達障害児への支援方法の研究

特別支援教育総合センターでは、発達障害のある生徒への支援に関する研究にも力を注いでいます。研究成果を活用することで、より効果的な支援が可能になります。

対人関係の困難への支援

発達障害のある生徒は、対人関係に困難を抱えがちです。特別支援教育総合センターでは、高校生への効果的な支援方法が研究されています。例えば、共感的な対話を通じて自己理解を促す取り組みや、ソーシャルスキルトレーニングなどが行われています。

対人関係の課題は、学校生活だけでなく社会生活でも大きな障壁となります。そのため、早期からの適切な支援が重要視されています。研究成果を活かし、子供たちが健全な人間関係を築けるよう支援することが目指されています。

学習面と問題行動への対応

発達障害のある子供たちは、学習面や問題行動で課題を抱えることがあります。特別支援教育総合センターでは、これらの課題に対する効果的な支援方法が研究されています。

例えば、数の概念や抽象的な言葉の理解が難しい場合の指導法、注意欠陥や多動性への対応策などが検討されています。また、問題行動の背景にある要因を分析し、予防や適切な対処法を見出す取り組みも行われています。

キャリア教育と就労支援

発達障害のある生徒の進路選択は、大きな課題の一つです。特別支援教育総合センターでは、キャリア教育や就労支援に関する研究も行われています。

特別支援学校におけるキャリアアセスメントの手法や、企業との連携による就労支援プログラムの開発など、実践的な取り組みが進められています。また、障害者手帳の有無による進路選択の違いについても検討されており、適切な情報提供が重視されています。

このように、発達障害のある生徒が、自らの適性に合った進路を選択できるよう、様々な角度から支援が行われています。

教育現場における実践的な取り組み

特別支援教育総合センターでは、発達障害児への支援に関する研究成果を、実際の教育現場でも活用しています。具体的な実践事例を紹介しましょう。

個別の指導計画の作成

「自立活動 目標・内容設定シート」は、発達障害のある児童生徒一人ひとりの実態に合わせた個別の指導計画を立てるためのツールです。障害の状態や発達段階に応じて、目標と内容を設定することができます。

このシートを活用することで、子供たちに最適な指導が可能になります。また、指導の過程で児童生徒の変化を記録することもでき、指導の改善にも役立てられます。

早期支援の重視

発達障害のある児童生徒への早期支援は非常に重要です。「子供のために先生が気づいて動けるチェックリスト」は、そのための有用なツールとなっています。

このチェックリストを活用することで、児童生徒の困難や特性を早期に把握することができます。そして、その結果に基づいて、安心できる環境を早期に整備することが可能になります。適切な支援が遅れがちだった課題の改善が期待できます。

教職員研修の充実

発達障害のある児童生徒への適切な支援には、教職員の専門性の向上が不可欠です。そのため、特別支援教育総合センターでは、様々な研修機会を設けています。

対面の研修に加え、オンデマンドの研修コンテンツも用意されています。教職員は、自らのペースで発達障害に関する知識を深めることができます。また、実践事例の紹介やワークショップなども行われ、具体的なスキルの習得を目指しています。

地域における支援体制の整備

発達障害のある子供たちへの支援は、特別支援教育総合センターだけでなく、地域全体で取り組む必要があります。各地域での支援体制の整備が重要な課題となっています。

学校と家庭の連携

発達障害のある児童生徒の支援には、学校と家庭の緊密な連携が不可欠です。特別支援教育総合センターでは、この連携の促進に努めています。

就学後も、学校と家庭が子供の状況を共有し、連携して支援を行うことが求められます。定期的な情報交換の場を設けたり、家庭への助言を行ったりすることで、一貫した支援が可能になります。

地域資源の活用

発達障害のある子供たちの支援には、医療、福祉、雇用などの分野が関わってきます。地域の様々な資源を効果的に活用することが重要です。

特別支援教育総合センターでは、医療機関や福祉施設、企業など、様々な機関とのネットワークを構築しています。支援ネットワークマップの作成や、関係機関との連携会議の開催などを通じて、総合的な支援体制の整備を目指しています。

理解啓発活動

発達障害への正しい理解を広げることも、支援体制の整備には欠かせません。特別支援教育総合センターでは、様々な理解啓発活動を展開しています。

「発達障害啓発月間」や「世界自閉症啓発デー」などの記念日を設け、イベントを開催したり、広報資料を発行したりしています。また、中学生や高校生を対象とした出前講座なども行っており、発達障害への理解を深める取り組みが続けられています。

まとめ

発達障害のある子供たちが、健やかに育ち、社会参加できるよう支援することは、我々全体の課題です。特別支援教育総合センターは、この課題に真摯に取り組む中核的な機関として、重要な役割を担っています。

就学相談や教育相談、保護者支援、研究活動、実践的な取り組み、地域支援体制の整備など、多角的なアプローチを展開することで、発達障害児への支援の質の向上が図られています。今後も、子供たちの実態に合わせた柔軟な支援が継続されることが期待されます。

私たち一人ひとりも、発達障害への正しい理解を深め、子供たちを温かく見守っていく姿勢が求められます。特別支援教育総合センターの取り組みに学びながら、発達障害のある子供たちの健やかな成長を、地域全体で支えていくことが大切なのです。

よくある質問

発達障害のある子供たちの教育的ニーズにはどのように対応しているのですか?

特別支援教育総合センターは、子供一人ひとりの障害の状態や発達段階に応じた適切な就学先や支援方法を検討しています。就学相談や教育相談を丁寧に行い、保護者の希望も尊重しながら、最適な支援を提案しています。

発達障害のある子供たちの保護者にはどのような支援を行っていますか?

特別支援教育総合センターでは、就学説明会や保護者教室の開催を通じて、子育てのヒントや発達障害への理解を深める機会を設けています。また、発達障害のある子供を持つ家族向けの情報をウェブサイトなどで提供しており、保護者が子供の障害を正しく理解し、適切な対応ができるよう支援しています。

発達障害のある子供たちへの支援方法について、どのような研究が行われているのですか?

特別支援教育総合センターでは、対人関係の困難への支援、学習面と問題行動への対応、キャリア教育と就労支援など、様々な角度から研究を行っています。研究成果を活用することで、より効果的な支援が可能になります。

特別支援教育総合センターはどのように教育現場での実践に取り組んでいますか?

特別支援教育総合センターは、研究成果を活用し、個別の指導計画の作成や早期支援の推進、教職員研修の充実、地域支援体制の整備など、様々な取り組みを行っています。また、学校と家庭の連携促進や地域資源の活用、理解啓発活動にも力を入れています。