はじめに

発達障害は、脳の機能障害により生じる障害群を指します。言語発達の遅れ、対人関係の困難さ、学習障害、注意欠如多動性障害(ADHD)などがその症状に含まれます。発達障害の診断と適切な支援は、当事者の生活の質を大きく左右するものです。本記事では、発達障害の医療面における最新の動向や支援制度、実際の診療の流れなどを多角的に紹介します。

発達障害と支援制度

発達障害のある方に対する医療支援には、様々な制度が設けられています。以下の項目で主要な制度を紹介します。

自立支援医療制度

自立支援医療制度では、精神通院医療の自己負担が軽減されます。発達障害は精神疾患の一つに分類されるため、この制度が適用されます。医療費の一部を公費で負担することで、経済的な負担を軽減できます。

自立支援医療制度の申請には、障害者手帳の所持が必要です。障害程度区分に応じて自己負担額が決まり、重度の場合はほぼ無料で受診できます。診療内容には制限はなく、発達障害に関する薬物治療やカウンセリング、療育なども対象となります。

高額療養費制度

高額療養費制度は、医療費の自己負担が一定額を超えた場合に、その超過分が払い戻されるというものです。発達障害者の方は外来受診が長期にわたることが多く、この制度が有効に活用できます。

払い戻しの対象となる自己負担限度額は、年間所得に応じて決まります。低所得者の場合は自己負担がほとんどなくなるため、大きな経済的メリットがあります。医療機関の窓口で手続きすれば、払い戻しの申請ができます。

障害年金制度

障害年金制度では、障害の程度に応じて年金が支給されます。発達障害の場合、障害基礎年金や障害厚生年金が該当します。年金の受給には、障害者手帳の所持と一定の障害程度が必要です。

障害年金は、医療費や介護サービス料などの自己負担分を賄う目的で支給されます。金額は障害の程度によって異なりますが、月額で最大で6万円程度となります。年金は障害者の生活を経済的に支えるための重要な制度です。

発達障害の診療

発達障害の診療は、主に精神科や心療内科、発達障害専門外来で行われています。ここでは、発達障害の診療について詳しく見ていきましょう。

診療を行う医療機関

大人の発達障害の診療は、精神科や心療内科で行われることが多くなっています。最近では、発達障害専門の外来を設けている医療機関も増えてきました。

- 精神科: 心の病気の診断と治療を行います。

- 心療内科: 心身症の診療を行います。

- 発達障害専門外来: 発達障害に特化した診療を行う外来です。

小児の場合は、小児科や児童精神科、小児神経科でも発達障害の診療を行っています。地域によっては、発達障害専門の外来を持つ医療機関が少ない場合もあるので、事前の確認が必要です。

診療の流れ

発達障害の診療では、まず問診票や過去の検査結果など、事前に準備するものがあります。初診時には、医師が主訴や経緯、生育歴などを問診します。その後、発達検査や心理検査、行動観察などを組み合わせて包括的に評価が行われます。

結果説明では、発達障害特性の詳細と、それが生活にどのような影響を及ぼしているかが説明されます。適切な支援を受けることで、特性に合った対処ができるようになります。診断後は、自身の特徴を理解し、得意なことを生かせる環境づくりが重要になってきます。

薬物療法など

ADHDの場合は、薬物療法が選択肢の一つとなります。注意欠如多動症状を改善する薬剤が処方されることがあります。一方、ASDの場合は、基本的に薬物療法は行われません。代わりに、二次的な疾患への対処が中心となります。

一部の医療機関では、デイケアプログラムを提供しています。発達障害のある人同士が集まり、ソーシャルスキルの向上や就労支援などを行うプログラムです。同じ立場の人と交流できるため、良い機会となっています。

発達障害グレーゾーン

発達障害には、「グレーゾーン」という概念があります。発達障害の診断基準を完全には満たさないものの、そのような傾向があり、社会生活に困難を抱えている状態を指します。

発達障害グレーゾーンとは

発達障害グレーゾーンの人は、診断基準を完全に満たしていないため、症状の程度が幅広く、また体調によってもブレがあります。しかし発達障害と診断された人よりも、社会生活での困難が多いことが特徴です。

発達障害には、ADHD、ASD、LDの3つの障害があり、それぞれに特徴的な症状があります。発達障害グレーゾーンの人は、これらの症状の一部を有していますが、軽度であったり、重なり合っていたりと、多様な状態にあります。

正確な診断を受けるには

自分が発達障害グレーゾーンなのか確認するためには、正確な診断を受けることが重要です。診断には、以下のような検査が用いられます。

- QEEG検査: 脳波を解析し、発達障害の可能性を調べる検査

- 知能検査: WISC-Ⅴなどで、知的発達の偏りや遅れを評価する

- Vineland-Ⅱ適応行動尺度: 社会性や適応行動の発達を評価する

- 新版K式発達検査2020: 全般的な発達を評価する

これらの客観的な検査データと、行動観察、問診結果を総合的に判断することで、発達障害かどうかの診断がなされます。早期に正確な判断を受けることが、適切な支援につながります。

支援を受けるには

発達障害グレーゾーンの人でも、様々な支援を受けることができます。まず、発達障害の二次障害の症状がないかを確認し、早期に治療を受けることが重要です。また、自身の障害特性を調べ、発達障害者がどのように工夫しているかを参考にするのも有効です。

さらに、発達障害者支援センターや障害者就業・生活支援センターなどの公的支援を活用することで、生活や仕事の悩みを相談できます。発達障害グレーゾーンの人は、こうした対策を講じることで、生きづらさを軽減することができるのです。

発達障害医療研究の動向

発達障害の医療面での研究は、さまざまな機関で活発に行われています。ここでは、昭和大学発達障害医療研究所の取り組みを紹介します。

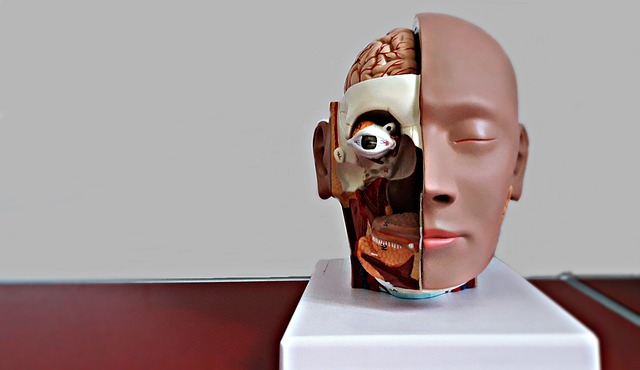

発達障害の脳画像研究

同研究所は、最新の脳科学技術を駆使して発達障害の脳画像研究を推進しています。脳画像データから発達障害の特徴を明らかにし、より適切な診断法や治療法の開発を目指しています。

脳のどの部分が障害されているのか、機能的にどのような影響があるのかなどを解明することで、発達障害の根本的な原因究明に迫ろうとしています。また、生理学的な指標を用いた客観的な診断手法の確立も目標の一つです。

リハビリテーションプログラムの研究

発達障害医療研究所では、精神科リハビリテーションの蓄積を生かして、デイケアプログラムの標準化と客観的な評価を実現しようとしています。

デイケアプログラムには、ソーシャルスキル向上や就労支援、生活訓練などが含まれます。効果的なプログラムを構築し、参加者の変化を客観的に評価することで、より質の高いリハビリテーションを提供することを目指しています。

当事者との連携による研究

同研究所では、当事者の協力を得ながら、社会性の障害の本質解明を目指した研究も行っています。社会性の障害は発達障害の中核的な症状ですが、その原因は十分に解明されていません。

臨床現場での当事者との対話から得られる経験的知見と、最新の脳科学研究とを組み合わせることで、より本質的な発達障害理解へとつなげようとしているのです。さらに、蓄積された臨床資源を全国の研究者に公開し、学際的な共同研究を推進しています。

発達障害支援の情報源

発達障害支援に関する様々な情報源が存在します。ここでは、発達障害者支援ハンドブックおよび医療機関リストについて紹介します。

発達障害者支援ハンドブック

発達障害者支援ハンドブック2020は、発達障害に関する包括的な資料です。主な内容は以下の通りです。

- 発達障害の理解と支援のためのノウハウ

- 発達障害の診療を行う医療機関のリスト

- 地域の相談・支援機関の紹介

- 各都道府県の支援システムの解説

- 切れ目のない支援体制づくりの取り組み事例

特に第4章の医療機関リストは重要で、発達障害の受診先を探す際の参考になります。地域ごとの情報が掲載されているため、自分の地域で受診可能な医療機関を確認できます。

発達障害診療医療機関リスト

多くの自治体が、発達障害の診療を行う医療機関のリストを作成・公開しています。リストには以下の情報が掲載されています。

- 医療機関名、所在地、電話番号

- 診察可能な発達障害の種類

- 診察可能な年齢

- 行っている診療内容の詳細

- 作成している診断書の種類

このようなリストを参考に、自分の地域の受診先を探すことができます。一部の自治体では、リストの追加・修正の申請を受け付けており、情報の更新に努めています。受診を希望する場合は、こうしたリストから医療機関を選び、直接問い合わせをするのがよいでしょう。

まとめ

発達障害は、生涯に渡る支援が必要となる障害です。しかし、適切な診断と支援を受けることで、自分の持つ特性を理解し、それに合わせた対処ができるようになります。診療を行う医療機関を選ぶ際は、様々な情報源を参考にするとよいでしょう。

自立支援医療制度や高額療養費制度、障害年金制度などを活用することで、経済的な負担を軽減できます。また、医療機関やデイケア、相談支援機関などと連携しながら、生活全般にわたるサポートを受けることが大切です。発達障害に伴う生きづらさを軽減し、その人らしい生活を実現するためには、様々な側面から支援を講じることが肝心なのです。

よくある質問

発達障害とはどのような障害ですか?

発達障害は脳の機能障害により生じる障害群で、言語発達の遅れ、対人関係の困難さ、学習障害、注意欠如多動性障害(ADHD)などの症状が含まれます。診断と適切な支援が、当事者の生活の質を大きく左右する重要な課題です。

発達障害の診療はどのように行われますか?

発達障害の診療は主に精神科や心療内科、発達障害専門外来で行われます。問診、発達検査、心理検査、行動観察などを組み合わせて総合的に評価し、適切な支援につなげています。ADHD は薬物療法も選択肢となりますが、ASD は基本的に薬物治療は行われません。

発達障害グレーゾーンとはどのような状態ですか?

発達障害グレーゾーンの人は、完全に診断基準を満たすわけではありませんが、発達障害のような特性を有し、社会生活での困難を抱えています。正確な診断を受けることで、適切な支援につなげることができます。

発達障害の支援にはどのような制度があるのでしょうか?

発達障害者に対する主な支援制度には、自立支援医療制度、高額療養費制度、障害年金制度などがあります。これらを活用することで、医療費の軽減や経済的な支援が受けられるため、適切な支援につなげることができます。